Date:

Date:【内定辞退を防ぐ】内定者フォローの重要性と効果的な方法を解説

Contents

【内定辞退を防ぐ】内定者フォローの重要性と効果的な方法を解説

現代の採用市場では、内定者フォローが企業成功における重要な要素として注目されています。内定者フォローとは、内定者が抱える不安を軽減し、企業との信頼関係を構築することで、内定辞退や早期離職を防ぐ施策のことを指します。この施策は、特に競争の激しい売り手市場において、優秀な人材の確保と維持に寄与します。

内定者フォローを実施することで、企業は候補者とのつながりを継続し、候補者は自社に対する理解を深める機会を得ることができます。この双方向の関係は、入社後の迅速な適応と高いモチベーションの維持にもつながります。本記事では内定者フォローの重要性をより広く理解し、その実践的で効果的な方法論を追求するための具体的なアプローチを提供します。

内定者フォローの目的と背景

内定者フォローは、企業の採用活動の一環として重要な役割を果たします。この施策は、内定者の採用確定から入社までの期間におけるサポートを目的としており、企業と内定者の双方にメリットをもたらします。企業が内定者フォローを実施する背景には、近年の採用市場の変化や内定辞退、早期離職の増加が挙げられます。また、内定者が企業に対して抱く期待や不安に対する適切な対応が求められている中で、内定者フォローはその解決策となる方法のひとつです。

内定辞退や早期離職の防止

内定辞退や早期離職を防ぐためには、内定者に対して適切なフォローアップが重要となります。特に、入社前の段階では内定者と企業との間の密接なコミュニケーションを確保することが求められます。例えば、業務内容の明確な説明や、将来的なキャリアの見通しを共有する特別な説明会を行うことで、内定者が企業への信頼を深める機会を作ることができます。さらに、内定者自身の疑問や不安に応える場を設けることで、心理的な安心感をもたらし、入社意思の強化に繋がります。このようなフォローを継続的に実施することで、内定辞退や早期離職という課題を最小限に抑え、組織に適応しやすい環境を整えることができます。企業と内定者の両方が効果的に連携する基盤となるでしょう。

内定者の不安解消と信頼感向上

内定者の不安を解消することは、組織への信頼関係を築き、内定辞退を防ぐうえで欠かせない要素です。新たな環境に飛び込む内定者の多くは、業務内容や職場文化に対する不安を抱えています。丁寧なフォローを行い、これらの疑念を取り除くことで、安心感と信頼感を確立することができます。たとえば、定期的に面談を実施し、内定者が持つ具体的な疑問や懸念に対応することで、信頼が深まります。また、内定者と組織とのコミュニケーションを密に保つことが重要であり、一貫性のあるメッセージと適切なサポートが提供されれば、内定者に組織の意図が伝わり、信頼感がさらに向上するでしょう。こうした取り組みを通じて、内定者の不安を軽減し、入社に向けた意欲を高めることが可能となります。

売り手市場におけるフォローの役割

売り手市場における内定者フォローは、他社との差別化を図る重要な戦略です。優秀な人材ほど複数の企業の選択肢を保持しているため、フォローを通じて企業の魅力を伝えることが、内定辞退を防止するために有効です。例えば、このようなフォロー施策としてオフィス見学や懇親会を詳細に工夫し、内定者に会社の文化や雰囲気を直に体感してもらう取り組みが挙げられます。また、定期的にフォローを続けて信頼関係を築きながら入社意欲を高めることが、売り手市場で採用成功を収める鍵となります。

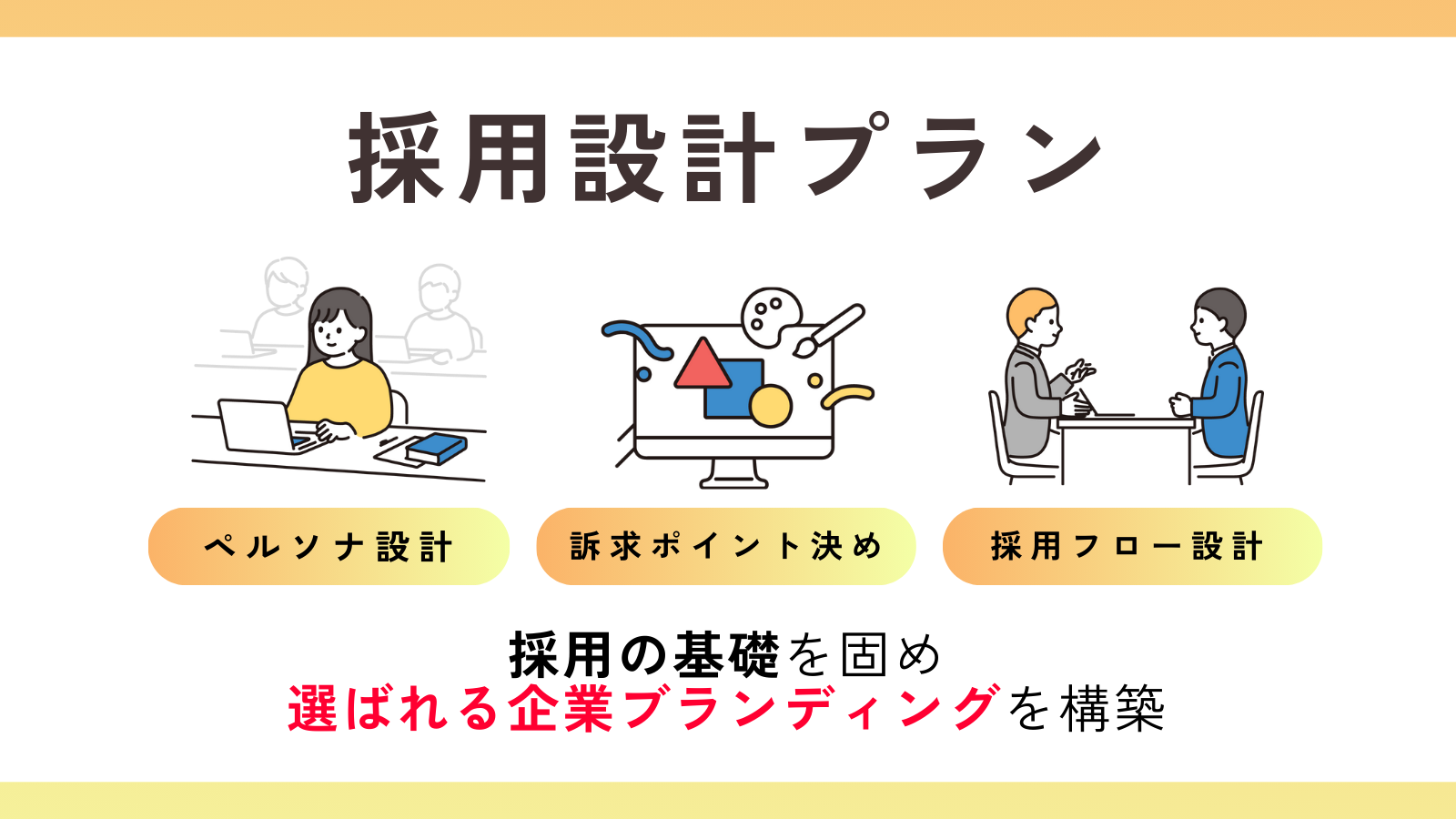

内定者フォローの基本設計と施策方法

内定者フォローは採用活動の重要な一環であり、その基本構成を正しく設計し実施することが欠かせません。どのように設計し、具体的に何を行えば良いのか、そのポイントを解説します。

内定者フォローを効果的に設計するためには、まず内定者の期待や不安を理解し、それに基づいた施策を計画することが重要です。定期的なコミュニケーション、事前研修の提供、企業文化の共有といった具体的な取り組みを導入し、実施過程を見直しながら進めることで、内定者との信頼関係を築き、スムーズな入社をサポートする体制を整えます。

定期的なコミュニケーションの実施

採用活動において、内定者との関係を構築・維持するために定期的なコミュニケーションの実施は欠かせません。計画的で持続的なやり取りを行うことで、内定者に安心感を与えると同時に、企業への期待感を高めることができます。このプロセスには、多種多様な方法が存在しており、各コミュニケーション手段を適切に組み合わせることで、効果的にその目的を達成することが可能です。

メールやSNSを活用した連絡

メールやSNSを活用することにより、内定者と迅速かつ効果的に連絡を取ることが可能です。これらのツールは内定者が日頃から使用しているコミュニケーション手段であり、親しみやすく、応答性が高い点が特徴です。例えば、入社に必要な書類提出のリマインダーをメールで送付するとともに、SNSを活用して内定者間の情報共有や交流を促進する取り組みが挙げられます。これにより、内定者に安心感を与え、不安を軽減することが期待できます。また、定期的な連絡の実施によって、企業とのつながりを強化し、内定者が企業文化に適応しやすくなる効果もあるでしょう。

オンライン面談や電話フォロー

オンライン面談や電話フォローは、内定者と直接コミュニケーションを取るための効果的な手段です。この形式では、内定者の質問にリアルタイムで回答でき、不安を解消すると同時に信頼関係の構築が可能です。たとえば、入社前の不明点を解決するためのQ&Aセッションや、企業の方針や文化を共有するための個別面談が挙げられます。これらの交流によって、内定者が抱える期待と企業の提供する環境との間のギャップを埋め、一体感が生まれやすくなるでしょう。

内定者同士や社員との交流の場の提供

内定者フォローでは、組織への帰属意識を高めることが重要です。これを達成するための効果的な施策が内定者同士や社員との交流の場の提供です。交流の場を設けることで、内定者間でのつながりやネットワークが形成され、共通した目標に向かう意識が芽生えます。また、社員とのコミュニケーションを通じて、企業文化や価値観への理解を深められる機会となるため、内定者の期待感やモチベーションを向上させる効果があります。

懇親会や座談会の開催

懇親会や座談会を開催することで、内定者同士や社員との交流を深める場を提供することができます。このような場を設ける理由は、カジュアルな環境で内定者の緊張をほぐしながら参加者間の信頼関係を育む効果が期待できるためです。例えば、先輩社員が参加する座談会を実施し、企業の雰囲気や実際の働き方に関する情報を自然な形で共有することで、内定者が会社の文化をより深く理解するきっかけを作れます。また、このような活動は内定者が企業に対する期待感や共感を高める重要な要素となり、入社意思を強化する役割も果たします。

チームビルディングイベントの実施

チームビルディングイベントは、内定者同士や社員が協力し合いながら関係を築き、企業への親近感を高めるために重要な施策です。このようなイベントを通じて、人間関係の醸成が促進されることで、内定者の不安感を和らげる効果も期待できます。

特にグループワークやスポーツ大会などの活動は、参加者が協力し目標を達成するプロセスを経験しながら、自然と信頼関係を築ける環境を提供します。また、これらのアクティビティは内定者のコミュニケーション能力向上にも寄与し、一体感を醸成するきっかけを作ります。

成功するためには、参加者全員が楽しめる内容に設定することや、事前にイベントの明確な目的を共有することが重要です。こうした工夫によって、企業への志望度をさらに高め、内定の段階から入社後の活躍を見据えた支援を提供できるでしょう。

事前研修や情報提供による準備支援

事前研修や必要情報提供は、内定者が安心して入社を迎えるための重要な支援策です。企業が提供する事前の研修や情報は、内定者に職場環境や業務の理解を深めさせ、彼らのスムーズな職場適応を促進します。また、情報共有を通じて内定者は企業に対する信頼を増し、安心感を得ることができます。

ビジネスマナー研修やeラーニング導入

ビジネスマナー研修やeラーニングを導入することで、内定者は職場での基本的な振る舞いとルールを学び、新しい環境にスムーズに適応する準備が整います。これにより、新入社員が基本的な知識やスキルを習得し、即戦力として活躍することを目指します。

具体的には、ビジネスマナー研修では、名刺交換や電話応対などの基礎スキルを体系立てて指導することで、内定者が社会人としての第一歩を自信を持って踏み出せるようにします。一方、eラーニングを活用することで、業界内で求められる知識や企業文化の背景について効率的に学ぶ事ができ、内定者一人ひとりが自身のペースで学習を進めることが可能になります。

このような事前教育の実施は、内定者が入社後早期に活躍できる土壌をつくり、同時に企業に対する信頼感やモチベーションを高めるという効果も期待されます。内定者フォローの一環として取り入れることで、より良い人材育成と企業イメージの向上に繋がります。

職場体験や業務説明会の開催

職場体験や業務説明会を実施することは、内定者が入社後の具体的な業務内容や企業文化をイメージするために役立つ重要な施策です。各内定者に具体的な業務のイメージを持たせることで、入社後の環境への不安が軽減され、早期離職を防ぐことが期待できます。

例えば、事務職として内定した際には日常的な業務シミュレーションの機会を設けたり、現場での一日の流れを体験する形式のプログラムを用意することがよくあります。このようなプログラムは単なる説明よりも実際に体験させることに重点を置いており、内定者に働くイメージを鮮明にさせる力を持っています。

これらの取り組みを通じて、内定者が企業に対して信頼感を持ち、長期にわたって企業で活躍する意欲を高めることが可能になります。その結果、内定者の企業に対する適応性や定着率の向上が図られるでしょう。

企業文化や社風の共有施策

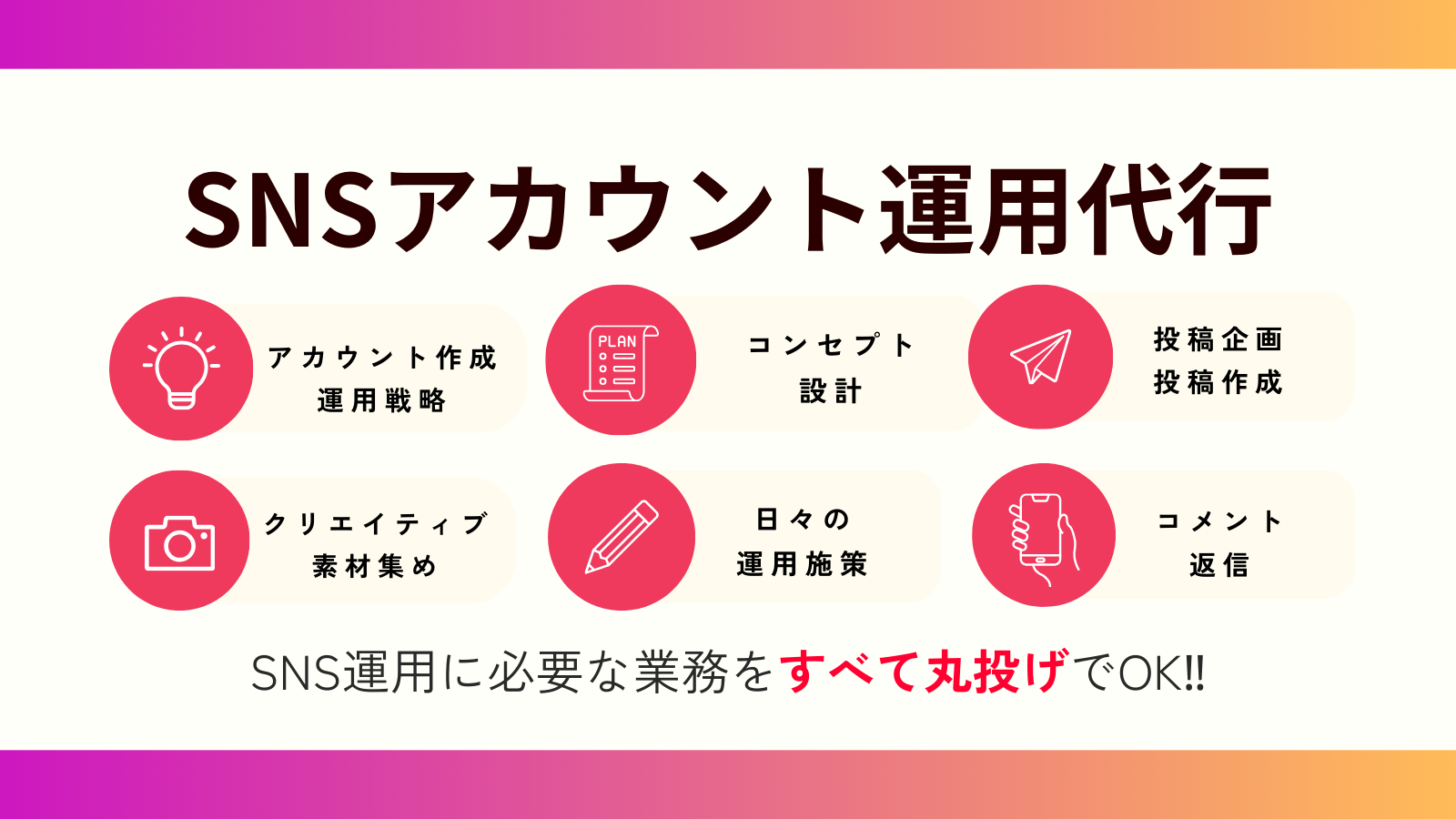

企業文化や社風の共有は、内定者が会社との一体感を深め、早期の戦力化に寄与する重要な施策です。共有施策には、社内報やSNSを活用して企業の魅力を伝える方法や、社員を通じてリアルな企業文化を共有する取り組みが含まれます。内定者に対し具体的な体験や情報を提供することで、企業への理解と愛着が深まります。

社内報やSNSによる情報発信

社内報やSNSを活用することで、内定者に自社の企業文化や最新の情報を効率的に伝えることができます。これらのツールは手軽でタイムリーに情報を発信する手段として有用で、内定者の関心を惹きつけるだけでなく、企業と内定者とのコミュニケーションを活性化する効果もあります。例えば、毎月の社内報で企業の取り組みやイベント情報を共有することで、内定者が会社の動きを把握しやすくなります。また、SNS投稿に内定者をタグ付けすることによって一体感を醸成するなど、意欲的に参加する雰囲気を作り出すことも可能です。さらに、定期的な情報発信は内定者に対する透明性を向上させ、企業と内定者との信頼関係を深める重要な要素となります。

社員による企業の魅力アピール

社員による企業の魅力アピールは、内定者フォローの施策として効果的です。社員が直接内定者に企業の良さや職場環境を伝えることで、よりリアルで親近感のある企業のイメージを伝えられます。これにより、内定者に自社に対する信頼感を与え、入社意欲を高めることが可能です。

社員が語る自社の魅力は、内定者にとって貴重な情報源となります。例えば、現役社員が自身の業務内容やキャリアパス、社内文化について話すことで、内定者が入社後の働き方やキャリア形成の具体的なイメージを持つことができます。特に同世代の若手社員や、内定者と共通点を持つ人物からの話は、信頼性や親近感を増加させる効果があります。

具体例として、先輩社員による座談会やフォーマルなプレゼンテーション、またはカジュアルな懇親会などの機会を設けることで、内定者が社員と直接対話できる場を提供します。例えば、新卒社員が参加するパネルディスカッションを開催し、彼らの入社後の経験や感想を共有することで、内定者に具体的なビジョンを示すことが可能です。

このような社員との交流の場を作る施策は、内定者に企業の本質や価値観をリアルに伝える機会となります。結果として、内定者の不安を解消し、企業への親近感と信頼感を高め、入社率の向上につながる大変有益な取り組みです。

内定者フォローに役立つツールとその活用例

企業が内定者との信頼関係を深め、入社後もスムーズに行動できる環境を整えるには、適切なツールの選定と効果的な活用が重要です。内定者フォローには、情報の一元化や迅速なコミュニケーションが求められ、特別なツールの導入やその活用例がとても有効です。これらのツールを正確に理解し、目的に応じて適切に使いこなすことで、フォロープロセスの効率性と効果を大幅に向上させられます。

メール配信ツールや採用管理システム

内定者フォローにおいて、メール配信ツールや採用管理システムを活用することで、効率的で一貫したコミュニケーションを実現できます。これらのツールを使うことで、手動操作による作業効率の低下や情報の漏れを防ぎ、人事担当者の負担を大幅に軽減することが可能です。例えば、内定者全員への定期的な情報共有のためのメールや、採用管理システムを使用して個々の進捗状況を確認しやすくする施策が挙げられます。また、ツールの適切な選定と活用により、内定者に対する安心感の醸成や、企業の信頼性向上にも寄与します。そのため、効果的な内定者フォローの一環として、これらのツールの使用は重要な要素といえます。

社内SNSや動画配信プラットフォーム

社内SNSや動画配信プラットフォームは、内定者フォローにおいて非常に効果的な情報共有とコミュニケーションの方法として知られます。これらのツールは特に双方向性が高い機能を持ち、簡単なアクセス手段を提供することで、内定者との連携をさらに深めることが可能になります。

具体的な例として、SlackやMicrosoft Teamsを活用することで内定者専用の交流チャンネルを設け、情報の共有やコミュニケーションを常に行えるようにすることが挙げられます。また、ZoomまたはYouTubeなどの動画配信プラットフォームを使用して企業紹介動画や仕事の実際の様子を内定者に見せることができます。これにより、内定者は職場の雰囲気や働き方への理解を深めることができ、安心感や信頼感が増すでしょう。

このように適切なツールを選定して活用することで、内定者との信頼感を醸成し、彼らの企業に対する意欲やモチベーションを向上させることができるのです。

推奨ツールの特徴と活用の注意点

ツールの選定では、企業のフォロー計画や規模、さらに内定者の具体的なニーズに合ったものを選ぶ必要があります。その理由として、不適切なツールは運用効率を低下させ、内定者にとってフォロー体験の質を損なうリスクがあるからです。例えば、大企業が広範囲の内定者フォローを実施する場合、複雑なコミュニケーションも管理できる採用管理システムが有効ですが、少人数のフォローなら、簡単に利用できるSNSやメールツールなどが効率的です。また、ツールを選定する際には、利用のしやすさ、操作性、費用対効果、さらに運用時のサポートが充実しているかどうかも考慮に入れるべきです。どんなに機能が高くても、ユーザーが活用できない場合は効果が限定されてしまうためです。

内定者フォローの成功事例と具体例

内定者フォローは、企業の採用活動において欠かせない要素であり、企業の信頼度向上や内定者の将来の活躍を後押しする役割を担っています。本章では、具体的な成功事例をもとに、効果的な内定者フォローの重要性と実践法を解説します。

成功事例を通じて、企業が取り組むべき具体的なフォロー方法や内定者の声を反映させる施策の実際を深堀りし、採用プロセスの向上に活かせる実践的なポイントを探ります。

大手企業のフォロープログラム

大手企業では、内定者フォローを強化することで、入社前からの信頼関係を築き、意欲を高める取り組みが進められています。内定辞退や早期離職のリスクを低減するための戦略として、多様なプログラムが設計されています。具体的な施策としては、先輩社員との座談会の開催や、職場見学を通じて実際の業務内容を理解する機会を提供することで、内定者の持つ不安を和らげ、企業文化への理解を深めることを目的としています。これにより、内定者が安心して入社に向けた準備を進めることができる環境を構築しています。

先輩社員との懇親会や職場体験の提供

先輩社員との懇親会や職場体験の実施は、内定者が職場環境や同僚との関係を事前に理解する良い機会です。新しい環境で働くことへの不安を軽減し、職場への親近感や期待感を高めるには、実際に現場を体感しながら人間関係を築くことが重要です。例えば、内定者と若手社員の懇親会を開催し、リラックスした雰囲気の中で情報交換を行うことで、親近感を形成し安心感を得られます。また、職場体験で具体的な業務内容に触れることで、職場での働き方の具体的なイメージを持つことができます。このような実地体験と社員交流機会を提供することは、内定者の職場理解と期待値向上に直結する効果的な施策と言えるでしょう。

中小企業やスタートアップの工夫

中小企業やスタートアップは、リソースが限られている一方で、柔軟性を活かした内定者フォローを実現しています。たとえば、個別面談や少人数のグループセッションを設けることで、内定者一人ひとりに焦点を当てた独自のフォローを行っています。このようなアプローチにより、内定者との信頼関係を効果的に築き、企業への理解と親近感を促進しています。

少人数グループでの特別施策

内定者への少人数グループ施策は、個々との密な交流を実現し、一人ひとりのニーズや不安に対して効果的に対応するために役立ちます。大人数での取り組みではどうしても一部の内定者が埋もれたり、不安や疑問が解消されないケースが生じやすい中、少人数形式では深いコミュニケーションが可能となり、内定者の満足度と信頼感を高める効果が期待できます。例えば、社員を含めた3〜5人のグループで懇談会やグループディスカッションを開くと、カジュアルな環境でのコミュニケーションが促進され、内定者が率直な意見や質問を共有しやすい場を設けられます。このような施策によって、内定者の疑問や不安をしっかりと解消し、不安定な気持ちの改善を図ることで内定辞退の減少はもちろん、入社後の職場定着率を向上させることが可能です。

個別フォローによる親近感の醸成

個別フォローを通じて内定者との親密な関係を築くことが肝心です。これにより、内定者に安心感と信頼感を与えられます。

多くのケースで、集団的なアプローチではすべての内定者のニーズに対応することが難しいです。個々の状況や不安を把握し、それに対処するためには個別対応が不可欠です。例えば、内定者一人一人の進捗を確認する面談や、それに対する適切なアドバイス、関心を引きつける情報の提供などが効果的です。

個別フォローを通じて内定者への信頼を構築することで、内定者の入社意欲を高めることができます。さらに、適切なフォローは、入社後スムーズに組織に馴染むための重要なステップとなります。

内定者の声を活かした改善事例

内定者フォローを成功に導く重要な要素は、内定者自身の声を効果的に反映した取り組みです。そのため、内定者へのアンケートやヒアリングを実施し、具体的なニーズや懸念点を把握することが求められます。また、収集したフィードバックを基に取り組みを再設計することで、内定者の期待に応え、勤務意欲を向上させる施策が可能です。例えば、職場見学の場を提供し、入社前に働く環境を体感させた企業では、内定者の不安解消や会社への理解深化が実現しました。これにより、入社への確信を持つ内定者が増える結果となっています。

フィードバックを活用したフォロー強化

フィードバックの活用は、内定者が抱える不安や疑問を解消し、企業への信頼感を向上させる上で非常に有効です。企業が提供する具体的なフォロープログラムに参加する中で得られる意見や感想は、内定者の抱く不安点や疑問点を明確にし、それに対する対応策を迅速に見出す手助けとなります。

内定者との双方向のコミュニケーションを設ける仕組みは、企業が内定者の具体的な課題やニーズを把握する重要な窓口となります。これにより、企業は適切な指導や情報提供ができ、内定者が安心して職場に迎え入れられる環境が整います。

例えば、内定者から寄せられたフィードバックを基に、説明会の内容や研修プログラムを改訂することが挙げられます。これにより、参加者の疑問が解決され、意欲的に取り組める環境が作られることが事例として示されています。

持続的にフィードバックを取り入れるプロセスを導入すれば、内定者と企業の絆が一層強化され、また内定辞退のリスクを軽減する効果も期待できます。重要なのは継続的に内定者との接点を築き、信頼関係を深めていくことです。

課題解決のための取り組みモデル

内定者フォローの実施には、内定辞退や早期離職防止、不安感の軽減といった課題解決が求められます。このモデルを効果的に運用するためには、学生一人ひとりのニーズを的確に理解し、それに対応した施策を講じることが重要です。企業は内定者との信頼関係を構築することで、安心感を醸成し、入社に対するポジティブな意欲を引き出す役割を果たすべきです。例えば、定例イベントとして先輩社員との職場見学や体験会を実施するケースが挙げられます。こういった活動を通じて、学生が入社後のイメージを具現化しやすくなるのです。また、フィードバックの仕組みを設けることで、必要な改善を適時施し、モデルの運用を持続的に最適化することが求められます。これにより、企業は内定者フォローの成功につながる高い満足度の一部となる結果を生み出します。

内定者フォローの成功に必要な条件と課題解決策

内定者フォローは、採用活動の一環として重要な役割を果たしますが、その効果は適切な管理と戦略に依存します。本節では、その成功に必要な条件と直面する課題を解決するための具体的な方策について説明します。

内定者フォローを効果的に行うためには、以下のポイントが考慮される必要があります。第一に、内定者ごとの個別ニーズに応じた柔軟なアプローチが求められます。次に、定期的で継続的なフォロー活動の実施が必要です。それに加えて、フォローの質を向上させるためには、革新的なアイデアや技術を活用することも非常に効果的です。

内定者ごとの個別対応と状況把握

内定者ごとの特性やニーズに応じた対応は、内定者フォローの成功において欠かせない要素です。統一的な対応では、多様な背景を持つ内定者それぞれの課題や期待に応えることができません。例えば、地方出身の内定者には住居の手配や新たな都市での生活支援が必要となる場合があります。一方で、既卒者に対しては職場で即戦力として応用できるスキルを身につけるための特別な研修が求められることもあります。このように、内定者一人ひとりに合わせた対応を通じて信頼関係を深めることができ、結果として入社に向けた意欲を高めることができます。

フォロー頻度とタイミングの最適化

内定者フォローを効果的に行うためには、適切なフォロー頻度とタイミングの設定が重要です。内定者と必要な間隔で連絡を取ることで、常にコミュニケーションが途絶えない状態を保持することがポイントです。特に内定通知後から早期にフォローを開始することで、内定者に安心感を与え、企業への信頼感を醸成することができます。過剰な連絡は負担となる可能性があるため、状況に応じて調整を行うことが求められます。

内定者フォロー活動を継続的に行うことで、内定者との関係は深化し、長期的な信頼関係構築の基盤となります。継続的な接触は、内定者がどのような疑問や不安を抱いているのかを早期に把握する助けとなり、発展的な対応につなげることができます。このように、適切なフォロー頻度とタイミングを意識することは、結果として、内定辞退のリスクを低下させ、入社後のエンゲージメント向上に大きく寄与します。

フォロー活動の継続性と工夫

フォロー活動を継続的に実施することは、内定者の不安を軽減し、企業への信頼感を醸成する重要なステップです。内定者フォローを持続することで、安心感を与え、彼らが会社へのコミットメントを高める機会を提供できます。

一貫したフォローは、内定者が持つ疑問や期待に応えていく過程で、企業と内定者との関係をしっかりと作り上げる基盤を形成します。この信頼関係が、内定辞退の防止や活発な意思決定を促進する重要な要素となります。

具体的な施策としては、内定者専用のニュースレターを配信し、会社の最新情報や役立つアドバイスを提供することや、情報を共有するためのコミュニケーションプラットフォームの活用が考えられます。これらの取り組みによって内定者との接点を常に持ち、双方のつながりを継続的に強化することができます。

また、フォロー活動には一工夫を加え、個別対応を取り入れることで、内定者ひとりひとりのニーズや状況に合ったフォローを実現することが大切です。このような多角的なアプローチによって、内定者との信頼関係と企業への好意的なイメージがより一層深化します。

まとめと内定者フォローの未来への展望

内定者フォローは、企業と内定者間の信頼関係を築き、早期離職を防ぎ、スムーズな入社プロセスを支えるために不可欠な取り組みです。これまでに成功した取り組みやツールの活用事例を参考に、質の高いフォロー体制を目指すことが重要です。

これらを実現するために、企業は現在のフォロープログラムを見直し、新しい方法を取り入れる努力を続けるべきです。小さな変更でも、フォローの効果を高めることは十分可能です。

社会や市場環境が変化する中で、企業は柔軟に対応し、最新のツールや方法を試すことが必要です。また、より個別化されたアプローチを取ることで、対象者のニーズに合ったフォローを提供できる体制を整えることが求められるでしょう。