Date:

Date:【2027年卒】新卒採用スケジュールの動向と策定のポイント|27卒はいつから何を始める?

Contents

【2027年卒】新卒採用スケジュールの動向と策定のポイント|27卒はいつから何を始める?

新卒採用スケジュールを構築することは、企業の未来を形作る第一歩です。近年の採用活動では、スケジュールの重要性が一層高まり、経済・社会動向や業界ごとの特性に対応した柔軟な計画が求められています。適切なスケジュール策定は、企業が優秀な人材を持続的に確保し、競争力を高めるための基盤となります。本記事では、新卒採用スケジュールの全体像や背景、さらに最新の採用トレンドを取り入れながら、成功するための具体的なノウハウとアプローチを詳しく解説します。この情報を利用することで、企業はより効率的で効果的な採用活動を実現できます。

新卒採用スケジュールの基本概要

企業が新卒採用を行うためには、具体的で計画的なスケジュールの策定が欠かせません。これは、学生への魅力的な情報提供や、応募から内定までのスムーズなプロセス実現に寄与する重要な要素です。

新卒採用スケジュールにおける準備段階として、対象学生のニーズを理解するための市場調査や、効率的な選考を可能にする内部の役割分担が必要です。また、具体的にスケジュールを把握することで採用活動がより計画的に遂行されるため、学生の期待に応えることができます。

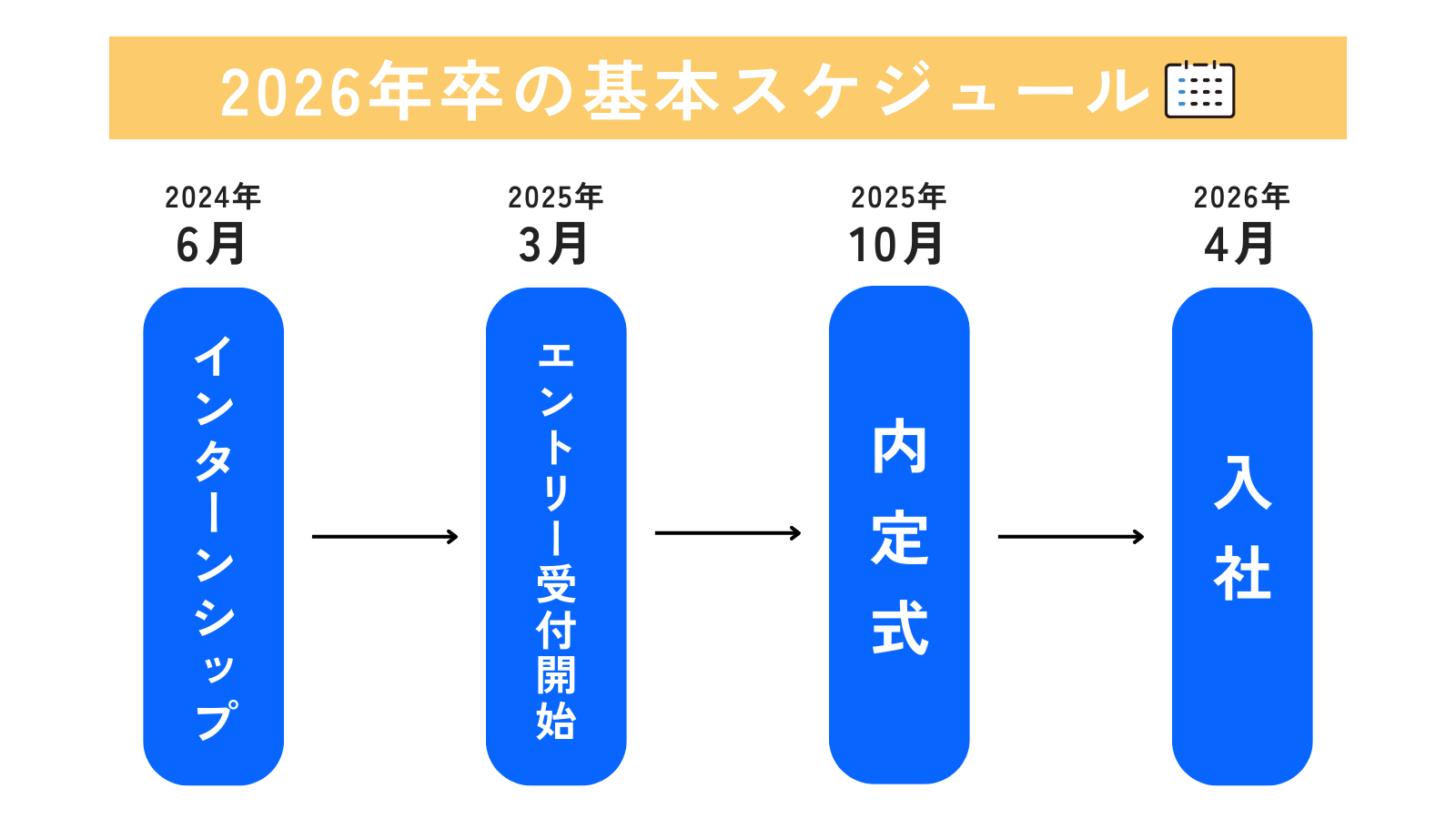

2026年卒の基本スケジュール

2026年卒業予定の学生の採用スケジュールが注目されています。この年の採用スケジュールは、これまでの延長線上にありつつも、企業側と求職者双方の効率的な連携を目指した調整が試行されています。

2026年卒の基本スケジュールは、解禁日の設定や選考開始時期、インターンシップ実施期間など、多くの企業に共通する要点として存在します。例えば、経団連指針を考慮した広報解禁日が設定され、それに基づき採用活動が段階的に進められることになっています。

具体的には、大学3年次の6月頃から夏季インターンシップの募集が本格的に行われ、その成果を踏まえて、大学4年次前半にエントリー受付が開始されます。一般的には、6~8月に採用選考がピークを迎え、10月には内定通知が行われる流れになっています。

このスケジュールが策定される背景には、学業との両立や企業間の学生獲得競争の回避といった理由があります。これにより、学生は計画的な就職活動が可能となり、企業側もターゲット人材の確保が効率的に行える可能性が高まります。

適切なスケジュール管理は企業の採用成功に直結します。そのため、事前に採用戦略の見直しや施策の準備を行い、スムーズな採用プロセスを構築することが求められます。

一般的な採用スケジュールの流れ

一般的な新卒採用スケジュールは、企業と学生が相互の情報を交換し、理解を深めるためのプロセスで構成されています。このシステムは、企業が優秀な人材を適切に獲得するため、そして学生が自身に最適な企業を選ぶために重要な役割を果たします。採用活動は、通常、広報活動の開始と共に始まり、説明会や選考会を経て進化していきます。選考の最終段階では、応募者が絞り込まれ、最終面接や内定へとつながります。企業側では、戦略的な計画を立ててスケジュールを進行させることが、優秀な人材の確保と採用活動の成功において重要です。

キーとなる時期と重要なポイント

学生が就職活動を活発に行うピーク時期を正確に捉えることは、採用成功において欠かせない要素です。企業は学生の動きを正確に把握し、その行動に合わせてスケジュールを策定し実行することが求められます。例えば、3~5月はエントリー受付が多くの企業でスタートしますが、この時期に魅力的なキャンペーンや情報発信を行うことが効果的でしょう。また、学生のニーズは選考の各段階で変化することを理解し、柔軟性ある対応を持つことも重要です。この適切な理解と対応が、競争の激しい採用市場で学生から選ばれる企業となるための鍵となります。

企業規模や業界別の採用スケジュール

企業規模や業界によって採用スケジュールには大きな違いがあります。それを深く理解することは効果的な採用活動を設計・運用するうえで不可欠です。本章では、大手企業、中小企業、外資系企業、さらにはスタートアップなど、各規模や業界ごとに異なる採用スケジュールの特徴と背景について詳しく掘り下げ、その傾向やポイントを明らかにします。

大手企業の動向と採用スケジュール

大手企業は、その規模と影響力から、新卒採用における業界全体の動向に大きな影響を与えます。このため、大手企業の採用スケジュールの詳細を把握することが非常に重要です。大手企業はリソースが豊富であり、人材確保のために早期採用や diverse な採用手法を採用する傾向があります。

例えば、多くの大手企業は9月初旬にインターンシップをスタートさせ、その後の選考スケジュールを迅速に進める体制を取っています。また、翌年の6月までに内定を出し、それに続くフォローアップ活動にも力を入れています。このような計画的なスケジュール運営は、同業界はもちろんのこと他業界や中小企業のスケジュール形成にも影響を及ぼします。

大手企業のスケジュールを理解することで、競合他社との比較分析や、自社の採用戦略改善に役立てることができます。そのためには、業界別や個別企業の情報収集を継続的に行い、自社に最適な採用計画を設計することが鍵となります。

中小企業の採用スケジュールの特徴と課題

中小企業では、新卒採用スケジュールが他の企業規模と比較して異なる特徴を持つことが一般的です。その特徴は主に、限られたリソースの中で効率的に採用活動を実施する必要性に由来します。この結果、大手企業とは異なり、中小企業は採用活動を柔軟に展開し、学生との密な関係構築を目指す戦略を取ることが多いです。

理由の一つとして、中小企業が抱えるリソースの制約が挙げられます。特に、予算や専門の採用チームを持たない場合が多いため、短期間で見込みのある候補者を集め、選抜を行う必要があります。このため、掲示する求人情報や採用広報は、企業の魅力が学生に伝わりやすい内容にすることが求められます。

具体例として、地域密着型の中小企業では、地元のイベントや学校での事前説明会を活性化させ、学生に職場の雰囲気や具体的な業務内容を直接体感させる取り組みが見られます。また、インターンシップや職場見学を積極的に採用スケジュールの一環として組み込み、学生との接点を増やすことも重要です。

一方課題として、採用スケジュール中における選考辞退や内定辞退といった問題が挙げられます。大手企業が募集を開始する後半には、中小企業は優秀な学生を確保するために迅速な対応が求められます。そのため、早期からの計画的な母集団形成と学生フォローが成功の鍵となります。

外資系企業・スタートアップの採用スケジュールと柔軟性

外資系企業やスタートアップ企業の採用スケジュールは、他の企業と比較して非常に柔軟であることが多いです。これらの企業は、それぞれのビジネスニーズに応じた特定の要件を満たす人材を求めており、その都度必要な人材を調達できる体制を整えています。採用時期や選考プロセスが固定された大企業とは異なり、外資系企業では空きポジションが発生するタイミングで随時採用活動を始めるケースが一般的であり、オンラインを活用するなど効率的な手法を取り入れています。スタートアップの場合、急成長に合わせた敏捷な採用対応が求められ、チームに即時貢献できる適任者を柔軟なプロセスで採用する傾向があります。

この柔軟性には理由があり、まず外資系企業やスタートアップは組織規模が比較的小さく人員を効率的に配分する必要があること、また企業文化として、応募者の適合性やスキルセットの一致を重視する点が挙げられます。これらの特徴により、特定の枠に捉われず、個別の事情に応じた採用活動が可能です。

柔軟な採用スケジュールを有効に活用することで、企業側と求職者の双方にとってメリットを生み出すことが可能です。例えば、より密接なコミュニケーションが図れるため、ミスマッチのない人材の採用が増え、結果として効率的な採用プロセスを実現できます。このように、柔軟性を持った採用の運用方法は、特に変化が激しい業界において大きな意味を持つのです。

インターンシップと早期採用の役割

インターンシップと早期採用は、現代の新卒採用活動において重要な役割を担っています。これらは単なる体験や予備的な選考活動にとどまらず、企業と学生の相互理解を深め、適切なマッチングを可能にします。また、早期の接触を通じて、学生がキャリア形成の方向性を考える貴重な機会を提供します。本セクションでは、こうした取り組みが企業の採用戦略や学生の意思決定にどのように寄与するか解説します。

インターンシップの開始時期と重要性

インターンシップは毎年新卒採用活動の序盤に計画され、多くの企業がこれを学生との最初の接点として活用しています。これにより、学生は企業文化や業務内容を具体的に理解し、自身のキャリア選択において重要な指標を得ることができます。一方で企業においては、インターンシップが適切な人材を見極める効果的な場となり、早期段階から有望な学生を採用窓口に引き込む機会を提供します。特に夏季、6月から8月にかけて多くのインターンシップが開催されますが、これは大学生が比較的自由な時間を確保できる時期であり、企業がターゲットとする学生層にアピールする絶好のチャンスとなります。このような背景から、インターンシップは企業が戦略的に人材採用を行うための鍵となっており、参加学生数の多さや体験プログラムの特徴を基に、より効果的な採用活動の基盤を築くことが可能です。

早期選考実施企業とその傾向

企業の新卒採用活動において、近年早期選考を実施する企業が増加しています。この背景には、優秀な学生を早期に確保して競争優位に立とうとする意図があります。また、学生としても早期段階で適性に合った企業を見出したいというニーズが反映されています。

具体的には、広報活動が本格化する前の大学3年次から選考を始める企業も多く、採用活動のスケジュール全体が前倒しされつつあります。業界による早期選考の動向はさまざまで、特にIT業界や外資系企業では積極的に早期選考を取り入れています。

例えば、外資系企業では独自の採用カレンダーや複数段階の厳密な選考プロセスを採用しており、インターンシップと組み合わせることで学生の職場適応力を評価することが一般的です。一部のIT企業では、課題提出やオンライン面接を早期段階から行うことで、高度な専門性やスキルを持つ人材を選抜する傾向がみられます。

このため、学生や企業の両者にとって早期選考プロセスの特徴や傾向を理解し、適切な戦略を立てることが重要です。早期選考は、採用活動全体の効率化や学生との接触機会の増大に寄与しますが、企業の採用担当者は学生の学業への影響を考慮した柔軟なスケジュール設計が求められます。

インターンシップや早期採用のメリット

インターンシップや早期採用の取り組みは、企業と学生の相互理解を深めることができます。これらのプログラムに参加することで、学生は自分にとって適した職場環境や業務内容を事前に把握し、将来のキャリアの選択に役立てることができます。同時に、企業側は参加する学生のスキルや仕事に対する姿勢を観察し、採用後のミスマッチを最小限に抑えることが可能になります。例えば、長期インターンシップを通じた実務の体験では、学生が企業文化や職場のダイナミズムを学ぶとともに、企業も学生の実際の業務遂行能力を直接評価する機会が得られます。

採用スケジュール策定・実行のポイント

採用スケジュールをしっかりと策定し実行することは、優秀な新卒人材を確保するためには不可欠です。年間を通して計画的で具体的なスケジュール設計を行うことで、効率的な採用活動が可能になります。また、企業ごとの事情や学生の就職活動スケジュールを考慮し、柔軟かつ的確に対応することも非常に重要です。

年間を通じた具体的なスケジュール設計

採用活動には、年間スケジュールを綿密に設計することが求められます。これにより、各時期ごとの取り組みを効果的に進め、採用の成功率を向上させることが可能です。本節では、新卒採用の具体的な年間スケジュールを春から冬までの各時期に分けて詳しく解説します。企業が効率よく、そして戦略的にこのプロセスを管理するために役立つ注意点や段取りについても掘り下げて説明します。

夏季(6~8月):インターンシップと広報準備

夏季は、インターンシップの実施と広報準備において非常に有利な期間です。この時期に学生と直接的な接点を設けることで、企業のブランドイメージや認知度を高めることができます。具体的には、サマーインターンシップを開催するのが効果的であり、これにより学生とのコミュニケーションを強化し、企業にマッチした人材を早期に識別することが可能です。また、広報活動の準備として、採用サイトの更新やパンフレット作成もこの時期に進めることが望ましいでしょう。これにより、効率的なインターンシップ運営と求職者に対する効果的な情報提供を実現することができ、新卒採用の成功に向けた基礎を築くことができます。

秋季(9~11月):広報活動と短期就業体験

秋季は採用活動において広報を強化し、学生の認知を獲得する重要な時期です。この期間に行われる効果的な広報活動は、学生が企業に興味を持ち、志望度を高める良いきっかけを提供します。また、短期就業体験の実施により、学生が企業文化や業務内容を具体的に理解することが可能となり、求職者にとって有益な経験となります。このような活動事例としては、学内での企業説明会の参加、特定の職種に焦点を当てた短期間のインターンシッププログラムの開催が挙げられます。この時期の適切な広報方針と魅力的な体験の提供により、多様な背景や希望を持つ学生層が企業への関心を深め、優秀な人材の採用可能性を高めることになります。

直前期(12~2月):採用体制の整備

採用体制を整えるこの時期は、準備段階として非常に重要な期間です。採用チーム内での役割分担を明確にし、それぞれの担当者が効率的に動ける体制を作ることが成功の鍵となります。例えば、採用フローの見直しを行い、プロセスに無駄がないかを確認したり、選考基準を再設定して評価の一貫性を確保するなど、これらを徹底することで採用活動全体の精度を高めることが可能です。この直前期にしっかりした基盤が形成されていれば、それ以降の活動がスムーズに進行するでしょう。そして、長期的な採用戦略の実現に向けて確実な一歩を踏み出すための準備をこの時期に完璧に仕上げることが肝要です。

採用広報期(3~5月):エントリー受付と準備

採用広報期では、エントリー受付の効率化と採用施策を実施するための準備が重要です。この時期、多くの学生がエントリーを行うため、エントリー情報の取り扱いをシステム化することで効率的な選考プロセスの運用が可能となります。オンラインフォームやエントリーシートのデジタル化などを取り入れることで、管理が容易になり、迅速な連絡が実現します。また、各種選考のための準備や学生への情報発信を計画的に進め、選考スケジュールの遅れを防ぐことも欠かせません。このような基盤を整えることで、優秀な候補者との円滑なコミュニケーションが図れるだけでなく、採用活動全体をスムーズに進めることができます。

選考期(6~9月):選考活動と内定出し

選考期は、候補者にとって採用過程を明確にする重要な段階です。この時期は、会社と候補者が最適なマッチングを決定し、採用活動を締めくくる期間として重要視されます。多くの企業では、一次面接から最終面接までのプロセスを効率化し、限られた時間内で進行する取り組みが増加しています。このような活動は、内定出しへのスムーズな移行を目指して行われています。選考プロセスを効果的かつ透明に展開することは、企業のイメージ向上に繋がるとともに、競争市場で高い志向を持った優秀な人材を確保する助けとなります。

内定期(10~翌年4月):内定者フォローと研修

内定者フォローは、企業にとって内定辞退を防ぎ入社後の定着率を向上させる非常に重要なプロセスです。この期間に企業と内定者間で関係性を構築することができれば、内定者が感じる疑問や不安を解消し、会社に対する信頼感を深めることが可能です。

フォロー活動には具体的な取り組みが必要です。例えば、自社の理念や業務内容を深く学べる研修プログラムを提供することが挙げられます。このほかにも、内定者同士や先輩社員、そして経営陣との交流を図るイベントの開催も効果的です。

また、採用企業は、研修の計画と運営にも注力すべきです。計画された研修によって、内定者が各自の役割を理解し、入社後に即戦力として機能できるように準備を進めることができます。このような施策は業績向上にも寄与します。内定期間中のフォローの充実は、企業が優秀な人材を確保し、長期的な成長を支援する鍵となるのです。

スケジュール調整で押さえる学生と企業の動き

新卒採用のスケジュール調整において、学生と企業の双方の行動やニーズをしっかり理解することが重要です。学生は学業との両立に加え、複数の企業へのエントリーを視野に入れた計画を立てています。そのため、企業が効率的で柔軟なスケジュール対応を取ることが求められます。例えば、説明会や面接の日程について複数の候補日を設け、学生が自分に合った日程を選べる仕組みを提供することが効果的です。こうした柔軟な調整を行うことで、企業は幅広い層の優秀な人材と接点を持つ機会を増やすことが可能となります。

前年の取り組みを振り返る重要性

前年の採用活動を振り返ることで、成功した点や改善が必要な課題を具体的に把握できます。客観的に過去のデータや結果を分析することで、同じ失敗を繰り返さないだけでなく、より最適化された効果的な採用戦略を組み立てることが可能になります。

例えば、前年の広報活動の開始時期が遅れ、エントリー数が目標に届かなかった経験があるなら、次年度には広報開始を前倒しし余裕を持ったスケジュール設定が考えられます。また、採用した人材が入社後に適応できなかった場合、人材要件や選考基準を見直し、改善する必要があるかもしれません。

振り返りのプロセスとして、関係者からのフィードバックを収集し、それを元に採用プロセス全体を具体的に評価することが重要です。それにより、スムーズで質の高い採用活動の実現が期待できます。

業界や競合の採用動向の確認

新卒採用スケジュールを策定する際には、業界全体の動向や競合他社の採用活動の状況を確認することが重要です。これを通じて、学生の動きや需要に適したタイミングで効果的なアプローチを行うことが可能になります。例えば、製造業界では夏季インターンシップを活用して優秀な学生を早期に獲得する傾向が見られます。このような事例をもとに、自社の採用計画を業界のトレンドに対応させることが必要です。業界や競合他社のペースに合わせた採用手法やスケジュールを設計することで、人材確保の競争において有利な立場を築けるでしょう。

近年の採用スケジュールのトレンド

近年、採用スケジュールは企業と求職者の双方において非常に動的で変わり続ける領域となり、技術の進展や社会環境の変革により、日本全体における雇用の在り方に影響を与えるようになっています。このトレンドを把握することで、企業側は最適な採用戦略を立て、求職者側は効率的な動きを計画できるようになります。さらに背景にある技術的な変化や社会的要因は、スケジュールの変遷に大きな示唆を与えており、それを紐解くことで今後の採用活動を成功へと繋げる鍵となるでしょう。

オンライン採用活動の影響と効果

オンライン採用活動は、企業と学生の両方に大幅なアクセス性向上をもたらしました。この手法の採用により、地理的な制約が取り除かれ、双方が遠隔地からも容易に参加することが可能となります。例えば、ウェブ上で行われる会社説明会や座談会は、海外や地域間の距離を超越し、多様で広範な候補者との接触を実現します。

また、オンライン採用活動は、効率性向上やコスト削減の面でも優れています。物理的なスペースや移動費用の削減により、企業はより多くの予算を他の採用活動や教育研修に割り当てることができます。一方、学生も移動負担を軽減し、より自由に参加可能な時間を設けられます。こうした特長が、採用プロセス全体の迅速化を支援し、効率的な運営を実現する一因となっています。

これらの効果を最大限に引き出すためには、企業は採用サイトやオンラインイベントの運用を徹底し、対象者からの十分な注目を集めるよう努めることが重要です。また、オンラインの特性を踏まえたコミュニケーション手法の導入も欠かせません。

早期化する採用活動とその背景

採用活動が早期化している背景には、企業間の競争の激化や優秀な人材を迅速に確保したいというプレッシャーがあります。特に、近年の就職活動は日本国内に留まらず、国際市場でも展開される学生の動きが顕著です。そのため、学生側も早い段階で内定を得ようとする意識が高まっています。例えば、大手外資系企業や一部のスタートアップ企業は、他社よりも早いタイミングでインターンシップや選考を開始する事例が増えています。この背景を踏まえると、採用活動の早期化に対応するためには、自社の採用戦略の見直しやスケジュールの調整が必須となっています。

採用活動準備と成功のための対策

採用活動では計画性が成功の鍵を握ります。これには、ターゲットの明確化、採用戦略の立案、適切なツールの活用が含まれます。これらステップがスムーズに実行されることで、効果的な母集団形成やリソースの最適な活用が可能になります。準備段階から戦略的視点を持ち、具体的なアクションプランを策定することが重要です。

母集団形成のための施策

母集団形成を成功させるためには、幅広い候補者にアクセス可能な採用チャネルを選定することが重要です。適切なチャネルを活用することで、多様な背景を持つ候補者を集めることができ、良質な母集団を確保することが可能です。例えば、大学のキャリアセンターを積極的に活用することにより、学生に直接アプローチが可能となります。また、インターンシップを開催し、企業の雰囲気や実際の業務内容を学生が体験できる機会を提供することも有効な手段です。加えて、転職サイトやSNSを利用することで、オンラインでの広範囲な候補者へのアピールを行うことができます。

さらに、効果的な採用メッセージの作成とターゲッティング戦略の実施も母集団形成を強化するための鍵となります。採用情報の発信に際しては自社の特徴や強みを明確に伝え、その情報がターゲットの候補者に響く内容であることを徹底する必要があります。これにより、自社に関心を持つ優秀な人材を効率的に引き寄せることが可能となります。

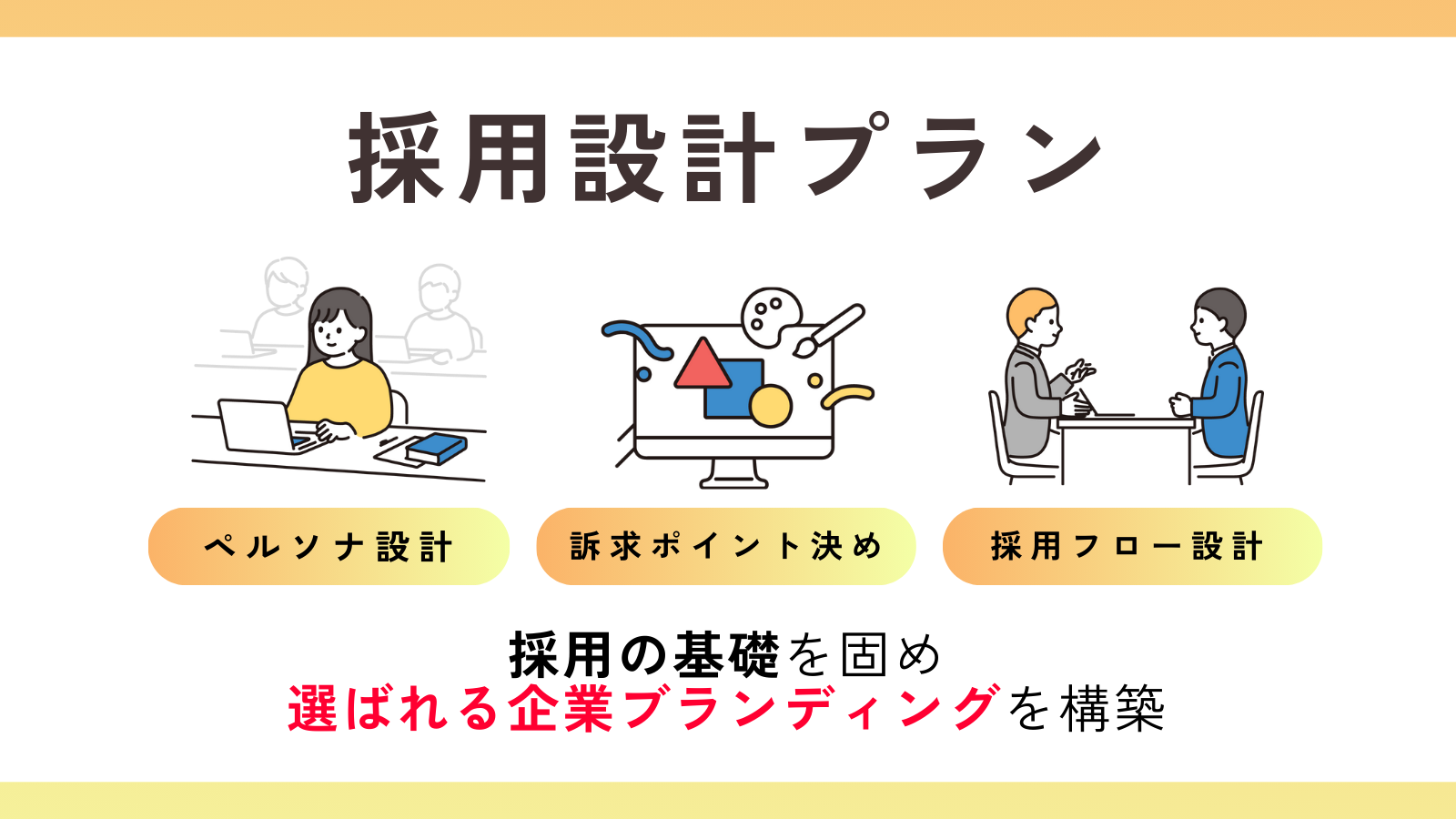

適切な採用人数設定と人材像の明確化

採用活動を効果的に進める上で、適切な採用人数を設定することは重要です。必要なリソースを十分に確保するためには、事前に企業の短期的および長期的な人材需要の予測を行う必要があります。採用人数が明確でない場合、不要なコストや時間がかかるばかりか、採用後の効果的な人材配置が困難になる恐れがあります。例えば、10名を必要とするプロジェクトに対し、12名の採用を行えば、スムーズな人材の稼働や余剰人員の無駄を防ぐことができます。

同時に、採用したい人材像の明確化も欠かせません。人物像が具体的であれば、採用プロセスで候補者とのミスマッチを減らし、効率的な選考が見込めます。さらに、選考基準が定められることで、採用担当者が意思決定を迅速かつ正確に行うことが可能です。適切な採用人数設定と人材像の明確化を融合させることで、質と効率を兼ね備えた採用活動を実現できます。

スムーズな採用活動のためのチーム体制整備

採用活動を円滑に進めるためには、まず明確な担当者と役割分担を設定することが重要です。チーム内の責任が明確でない場合には、情報の伝達不足や作業の重複、煩雑化が発生し、採用活動全体の効率が著しく低下する恐れがあります。たとえば、応募者への迅速な返信を担う担当者や、面接日程の調整を行う役割など、個別の業務を細かく分けて担当者を割り振ると、各自が責任を持ち、効率的に業務に取り組むことができます。さらに、情報共有を円滑にする仕組みを整備することも欠かせません。リアルタイムで採用活動の進捗状況を共有できる体制を構築することで、チーム全体が直面する問題へ迅速かつ的確に対応できる環境を築き上げることが可能です。この取組は、スムーズな採用活動の進行と、成功率向上に繋がります。

オンライン面接や説明会の取り組み方

オンライン面接や説明会を円滑に進行させるためには、技術的な準備が不可欠です。対面形式では直接対応が可能な部分も、遠隔の場合では技術トラブルや連絡ミスなどが問題になりやすいため、それを想定した仕組みを事前に整える必要があります。具体的には、候補者が簡単にアクセス可能なツールを選定し、使用方法や操作手順を事前に案内しておくことが重要です。その際、通信状態の良い環境で機器の動作確認を行い、予期せぬ問題にも迅速に対応できる準備が求められます。

また、オンライン形式においては、スケジュール管理と時間配分が成功の鍵を握ります。一方的な説明にならないよう、質疑応答の時間を十分に設け、候補者が感じる疑問点や不安を解消できるよう努めましょう。特に、具体的な業務内容や職場環境の説明において、動画や資料を効果的に利用することで、短い時間でも内容の濃い説明を実現できます。これにより、候補者とのコミュニケーションの質が向上し、情報伝達の効果を高めることが可能です。

さらに、適切なフォローアップの体制を整えることも忘れてはなりません。説明会参加者に後に役立つ資料やリンクを配布し、それを活用して企業理解をより深めてもらう工夫をしましょう。そして、イベント後のフィードバックの収集とその分析を通じ、改善点を洗い出し、次回に向けた取り組みを強化していくことが重要です。このようにオンラインでの選考プロセスにおいても、計画的かつ柔軟に対応することで、高い満足度と成果を実現することができます。

まとめ – 新卒採用スケジュールの押さえるべきポイントと今後の動向

新卒採用スケジュールに関する基本的な知識、企業規模や業界ごとの特徴、インターンシップなどを活用した早期採用の重要性、さらには年間を通じた具体的なスケジュールの詳細を解説しました。これらの要点をしっかりと把握することで、採用活動をより効率的かつ成果に繋げるための基盤を築くことが可能になります。

これまで提供した知識やガイドを基に、自社の現状に応じた新卒採用スケジュールを具体的に計画してください。また、常にトレンドを意識し、競合企業の動向をチェックしながら採用戦略を適宜見直していきましょう。

今後も新卒採用の状況は変化していきます。その中で柔軟な対応と持続的な改善を行うことが、採用活動の成功につながります。特に、デジタル技術やオンライン採用手法の進化は注目が必要です。これらの変化を先取りし、活用する姿勢を持つことは、他社と差別化を図るための重要なポイントとなるでしょう。